중고등학교 때 누군가가 선생님께 “왜요?”라고 질문을 던졌다가 뒷통수를 얻어맏는 걸 본 기억이 다들 한번씩은 있을 것이다. 물론 그 말을 쪼개 보면 겉으로 거칠게 나타나는 반항심도 있었겠지만, 내심 “본인이 납득할만한 이유를 모르겠다”는 다소 긍정적인(?) 호기심도 담겨있다.

“미국의 50개 주 중 17개 주의 주도(州都)를 아는 사람보다 47개의 주도를 아는 사람의 호기심이 더 크다. 배경지식이 일정 볼륨이 돼야 호기심이 발생한다” 라는 말이 트위터에 올라왔다. 아쉽게도 이 글만으로는 원인과 결과에 대한 실마리는 잡히지 않는다. 호기심이 많은 사람이 더 많은 주도를 아는 것인지, 아니면 더 많은 주도를 알기 때문에 나머지 주도도 알고 싶어지는 것인지.

호기심은 어느 정도 타고난다. 우리 몸의 신경전달 물질 중에는 “도파민”이라는 녀석이 꽤 유명하다. 우리로 하여금 쾌감을 느끼게 하고, 동기 부여를 시키며, 학습에 강화 효과를 주고, 움직임을 관장한다. 도파민이 풍부하게 되면 우리는 평균적인 사람보다 호기심이 높아진다. 물론 부작용도 있다. 너무 많으면 정신분열, 조울증 등이 올 수 있다. 역사적으로 많은 기업가적, 혹은 학문적 업적을 이룬 사람들 중에 이러한 성향을 가진 사람이 많다는 것은 놀라운 사실이 아니다.

그렇다면 내가 가진 호기심의 정도는 부모님을 탓하면 된다. 그 뿐일까?

호기심은 동서양을 막론하고 항상 긍정적으로만 해석되진 않는다. 동양에서는 뒷통수를 맞고, 모난 돌이 정맞게 마련이고, 서양에서는 “Curiosity killed the cat”이라는 속담이 있을 정도다. 하지만 호기심의 방향만 잘 통제할 수 있다면 자신의 인생에 있어서 커다란 장점이 된다는 점은 부인할 수 없다.

그러면 초점은 통제(control)가 된다.

호기심을 키울 수 있을까? 그렇다면 어떻게?

결론부터 말하자면 많이 배워야 한다. 그것도 능동적으로.

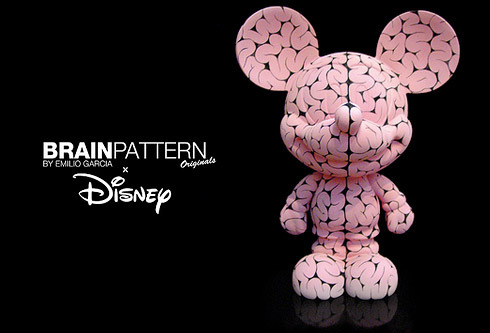

우리의 두뇌는 거대한 패턴 기계이다. 패턴을 인식하고, 패턴의 빈 공간을 채워 넣는데 매우 능숙하다. 또한 처음보는 패턴도 과거의 패턴 속에서 규칙을 추상화시켜서 새로운 해답을 찾아낼 수 있다. 여기서 중요한 포인트는, “패턴”이라는 것의 “학습”을 전제로 하고 있다는 것이다. 패턴을 “인식(recognize)”하려면 맞추어볼 패턴을 머리 속에 들고 있어야 하고, 패턴을 “회상(recall)”하려면 마찬가지로 머리 속에 든게 있어야 한다. 빈 맷돌을 갈면 돌가루만 날린다고 하지 않던가.

인간의 경쟁심과 선천적 호기심, 도전욕, 모방을 통한 안정감 확보 등의 다양한 이유로 우리는 어머니 뱃속의 따스한 양수에서 놀고 있는 태아 시절부터 자그마한 머리 속에 차곡 차곡 패턴을 축적시켜간다. 그리고 가끔 가다가 공부를 한다거나, 잠을 잔다거나, 경험을 반성해본다거나 하는 행위를 통하여 무작위적으로 보이는 패턴 속에서 규칙을 발견하고 이를 “통찰(insight)”의 형태로 정리를 해두기도 한다.

인간의 경쟁심과 선천적 호기심, 도전욕, 모방을 통한 안정감 확보 등의 다양한 이유로 우리는 어머니 뱃속의 따스한 양수에서 놀고 있는 태아 시절부터 자그마한 머리 속에 차곡 차곡 패턴을 축적시켜간다. 그리고 가끔 가다가 공부를 한다거나, 잠을 잔다거나, 경험을 반성해본다거나 하는 행위를 통하여 무작위적으로 보이는 패턴 속에서 규칙을 발견하고 이를 “통찰(insight)”의 형태로 정리를 해두기도 한다.

사회에 나오는 순간 우리는 엄청난 양의 새로운 패턴에 노출된다. 하지만 중요한건 이 사회에 나온 순간 사람들 마다 가지고 있는 패턴이 다 다르다는 점이다. 누군가는 이미 많은 패턴북(pattern book)을 가지고 있다. 거기서 두뇌는 스스로 척척 끄집어내서 끼워맞춰가면서 새로운 사실을 인식하고 의미있게 학습하며, 거기서 새로운 결론까지 도출해낸다.

반대로 누군가는 패턴북이 좀 비어있어서, 기입은 잘 되지만, 그것이 “인식”되지 못한다. 패턴 인식에 실패한 모든 걸 두뇌는 잡동사니(noise)로 취급한다. 두뇌가 노이즈를 받아들이는 방법은 간단하다. 패턴을 찾으려고 발악을 하다가, 발견을 못하면 머리가 아파진다. 마치 무한 루프에 빠진 컴퓨터 CPU가 과열되어 냉각팬이 씽씽 돌아가듯 말이다.

이러한 경험의 긍정적 면(인식의 성공과 축적)과 부정적 면(인식의 실패와 짜증, 혹은 무지함)은 그대로 다시 두뇌에 재입력된다. 여기서 우리의 착실한 도파민군이 대기하고 있다가 이러한 경험을 “강화(reinforce)”시킨다. 그 강화가 긍정의 방향이던 부정의 방향이던 말이다.

자, 여기서 우리의 운명의 굴레가 시작된다. 긍정의 경험을 한 사람은 더 많은 호기심을 가지고 더 많은 지식과 경험을 탐하게 되지만, 부정의 경험을 한 사람은 호기심이 줄어들고, 자기가 아는 것에 집착을 하며, 새로운 지식의 학습을 두려워 한 나머지 부정하고 쓸모없는 것이라고 단정짓게 된다. 그리고 이 모든건 꽤나 순식간에, 무의식적으로 이루어져서 멋진 합리화의 과정을 거치고 나면 자기 스스로에게 당당해지게 된다! 인간은 누구나 자존감을 고양시키는 방향으로 사고하기 때문이다. 물론 밖에서 보면 그냥 무능한 사람으로 변해가고 있는 것으로 보인다.

우리는 이러한 현실을 명확히 직시할 필요가 있다. 내가 무언가를 싫어한다는 것은 (공포와 같은 본능적 회피가 아니라면) 어쩌면 자신이 그 패턴을 인식할만한 패턴북을 들고 있지 않아서일 가능성이 높다는 이야기다. 즉, “남들이 좋아 하는데” 내가 싫은 것은 내 두뇌가 그걸 잡동사니로 인식하는 부분이 더 많기 때문일 수도 있다. 같은 것을 보고 경험해도 들고 있는 패턴북이 다르기 때문에 이러한 현상이 발생한다. 더 무서운 것은 경험을 하고도 패턴북에 잘 기입을 못한 사람은 다음 번에 같은 경험을 피하려 할 수도 있다는 것이다. “내가 그거 해봤는데 별거 없어” 사실은 남들에겐 별게 있을 수도 있는데 말이다.

(약간 다른 경우이긴 하나, “나도 한때 좋아했는데 지금은…”은 다른 이유일 수도 있다. 그 패턴이 진부해져서 이제 더 복잡해진(complex) 패턴을 봤을 때야 비로소 보상기제가 발동할 때 그런다. 혹은 근래에 다른 분야의 패턴을 학습하여 과거의 것이 그냥 멀어졌기 때문일 수도 있다. 이경우도 나름 안타깝다. 더이상 “일반적인” 사람들과 공감하기 힘들어 져버릴 수 있다는 의미이다.)

따라서 우리는 자기 자신이 호기심의 선순환 경험을 할 수 있도록 자기 자신에게 능동적으로 투자를 할 필요가 있다. 그리고 가장 짧은 기간내에 (하지만 처음에는 다소 고통스럽게) 할 수 있는 방법은 몸짱만들러 헬쓰장을 가는 것과 유사하다. 바로 대표적인 패턴 운동인 독서를 하는 것이다. 책을 읽는 다는 건 스스로를 정제된 패턴에 노출시키는 것과 같다. 기입하기 좋도록 설계된 패턴 말이다.

해당 분야의 책을 한 권만 읽어서는 효과가 적고, 여기서 같은 분야의 책을 여러권 읽어야 한다. 그래서 패턴들이 서로 잘 섞여서 패턴북에 잘 기록되도록 하면된다. 그리고 자신이 고민하여 그걸 재해석하거나, 남들에게 가르쳐보거나, 시험을 치거나, 직접 실천을 하여 경험하여 반추해보았을 때 비로소 인식을 넘어선 회상까지 용이한 자산이 된다. 뭐, 말이 쉽다.

만약 내 두뇌 속에 호기심 근육을 키우고 싶다면 짜투리 시간에 TV보고, 친구들과 술마시고, 놀러다니지 말고, 책을 읽고 생각을 정리해보라는 말이다.

워렌 버펫씨의 엽서를 보며 오늘은 이만 쉬러가자!