사진 한 장

Stephen Allen Schwarzman. 1985년 설립된 세계 5대 사모펀드 회사인 Blackstone Group의 공동 창업자이자 CEO.

‘사모펀드’라고 쓰고, ‘프라이빗 에꿔리’ 라고 읽는다

요즘에야 이 곳 저 곳에서 사모펀드(Private Equity, 이하 ”PE”) 라는 용어를 사용하다보니 많은 사람들에게 익숙해졌지만, 불과 5년 전만 하더라도 PE에서 근무하는 사람들은 자신이 어디에서 일하는지를 설명하는 데에 꽤나 애를 먹었었다.

한국에 사모펀드 제도가 도입된 것은 2004년 12월인데, 2007년부터 2010년까지 PE에서 일한 나 역시도 소개팅에서든 친척 모임에서든 내가 무슨 일을 하는지 이해시키는 것이 쉽지는 않았다. 한 번은 친구의 부모님과 이야기할 기회가 있었는데, 경영 쪽에 밝지 않으신 그 분들을 고려하여 M&A 업무를 하고있다고 쉽게 말씀드리자, 단번에 “그럼 사기꾼 아냐?” 라고 물어보신 웃지 못할 에피소드도 있다. 이쯤 되면 PEF(Private Equity Fund)를 PF(Project Financing)과 헷갈리는 것은 애교로 봐줄 수 있을 정도이다. 나중에 결국 설명하다 지치면 앞뒤 생략하고 그냥 “착한 론스타예요”라고 얼버무려 버린 기억도 있기는 하다.

자, 그럼 금융감독원의 설명을 한번 살펴보자.

Private Eqtuiy Fund 란?

기업에 대한 경영권 참여목적의 투자를 통해 경영참여, 사업구조 또는 지배구조 개선의 방법으로 투자기업의 가치를 높여 그 수익을 사원에게 배분하는 것을 목적으로 하는 상법상 합자회사 형태의 펀드를 의미한다.

마치 러시아어 처럼 어렵게 쓰여 있으나, 여기서 핵심단어는 1) 투자를 통해, 2) 투자기업의 가치를 높여, 3) 수익을 분배 한다는 것이다. 도대체 이게 무엇이길래 수많은 전세계 경영학도들이 PE 입성을 위한 좁은 문을 통과하고자 그토록 애쓰는 것일까.

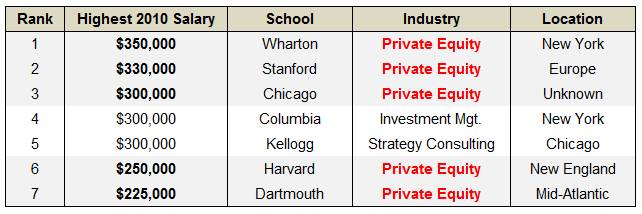

한 매체에서 각 MBA 스쿨의 취업보고서(Employment Report)를 취합하여 2010년 졸업자를 대상으로 상위 연봉자들을 추출한 결과는 다음과 같다.

그런데 나의 짧은 경험을 바탕으로 PE의 매력을 한가지 덧붙이자면, PE의 업무는 마치 오케스트라 같다는 것이다. 기업을 인수하기 위해 재무성과를 분석하고 향후 수익을 예측하는데 필요한 ‘재무 지식’과, 인수계약 체결을 위해 주식매매계약서를 비롯한 수많은 계약서들을 검토하는데 필요한 ‘법률 지식’과, 인수 후 해당 기업의 가치를 높이는 데에 필요한 ‘전략적 사고 및 통찰력’ 이라는 능력을 모두 발휘해야 하기 때문이다. 그 뿐만 인가. 3개월 여의 기간동안 자신이 가진 모든 능력을 쏟아붓고 난 후 경제신문에 큼지막하게 소개되는 딜 기사를 볼 때의 ‘뿌듯함’, 그리고 친구들 앞에서 폼잡을 수 있는 ‘간지’, 게다가 잠 못자고 일한 기간을 충분히 보상해 주는 ‘성과급’까지.

그래서 ‘재무지식’을 지닌 회계사 및 투자은행가(investment banker)들과, ‘법률지식’을 지닌 변호사들과, ‘전략적 사고 및 통찰력’을 지닌 컨설턴트들이 수없이 PE의 문을 노크하지만, 이들은 남들보다 출발선에서 조금 앞서 있을 뿐 결코 그 문은 호락호락 열리지 않는다.

Private Equity Firm은 대개 소규모(15명 이하) 멤버들로 이루어지기 때문에 팀웍이 무엇보다 중요하고, 그래서 이력서 기반의 인터뷰보다는 추천 형식의 채용을 선호한다. 게다가 한국시장의 경우 미국이나 중국과는 달리 PE 업계가 매우 작고 이직률 또한 낮기 때문에, 1년에 몇 개 열리지 않는 자리를 차지하려면 오랜 기간의 깊은 네트워킹과 약간의 운이 더해져야 한다고 말하기까지 한다.

나는 여기서 PE에 대한 이론적인 설명이나 전문적인 내용보다는 PE에 진출하고 싶지만 문외한인 독자를 대상으로 아주 개략적으로 (한국의) PE에서 일어나는 일들을 소개해볼까 한다.

#1. <Fund Raising> 돈, 돈, 돈을 끌어 모으자

혹자는 PE의 꽃이 자금 모집(fund raising) 이라고도 한다. 돈을 가지고 있는 기관투자자들로부터 인수자금 조달이 원활하다는 것은 그만큼 인수대상 기업의 매력도가 높다는 뜻이기 때문이다.

한국에서 PE에 투자를 집행하는 주요 기관투자자들은 아래와 같다.

- 연기금/공제회 – 국민연금, 군인공제회, 교원공제회, 사학연금 등

- 생명보험사 – 신한생명, 대한생명, 삼성화재, 현대해상 등

- 은행 – 국민은행, 신한은행 등

- 기타

한국의 PE 시장이 작고 player들이 뻔하다 보니 자금을 성공적으로 모집하기 위해서는 딜 자체의 매력은 물론, 돈줄을 쥐고 있는 이들 기관의 담당자들과의 평소 어느 정도의 인간적인 relationship이 필요하기 때문에, 기관투자자와 PE 사이에는 소위 ‘상당한 갑을관계’가 형성되어 있는 것이 현실이다.

#2. <Acquisition & Execution> 투자를 집행하려면…

PE의 경영진들이 자신들의 영업망을 통해 인수대상 잠재 기업을 발굴해 오면(Deal Sourcing), PE의 실무자들은 해당 기업을 대상으로 세부실사(Due Diligence)에 들어가게 된다.

회계법인, 로펌, 컨설팅펌, 기타 전문기관에게 각각 회계실사, 법률실사, 산업실사 및 인수 후 전략수립, 환경실사/기술실사/보험실사 등을 맡긴 후, PE는 1) 최적의 인수를 위한 투자구조(deal structure)를 논의하면서 2) 인수에 따른 수익률을 측정하기 위한 재무모델을 만들고 (build a financial model) 3) 자금 조달을 위한 투자제안서(pitch book)를 작성하며 4) 전문기관들이 작성한 실사보고서를 검토하면서 미처 확인하지 못한 중요한 사안이 있는지 파악하는 일을 한다.

#3. <Asset Management> 인수했으면 가치를 올려야지!

흔히들 ‘PE가 짧은 기간의 공부를 통해 인수한 산업에 대해 뭘 안다고 인수기업을 직접 경영하느냐’ 라고 물어보곤 한다. 하지만 PE는 인수한 모든 기업들을 ‘직접’ 경영하지 않고, 해당 산업에의 전문가를 모셔와 CEO로 임명하거나 기업의 기존 경영진을 유지한 채, 경영 현안 및 주요 결정사항에 대해 보고를 받거나 함께 논의하는 형식으로 인수한 기업의 가치를 제고하게 된다.

물론, 기업의 수익성이나 효율성에 아주 심각한 문제가 있지 않는 한, 드라마에 나오는 듯한 임직원 대량해고 및 기존 경영진 전면 교체 등과 같은 일은 일어나지 않는다.

#4. <Exit> 팔자. 아주 높은 가격으로

제 아무리 자금 모집(fund raising)이 PE의 꽃이라 우겨도, 진짜 꽃은 ‘매각(exit)’이다. 정이 든 소를 팔면서 최대한 높은 가격을 받고 싶어하는 농부의 마음처럼, PE 역시 3~5년동안 애지중지 키운 기업을 인수가격 대비 최대한 비싸게 팔아 차액을 많이 남기고 싶어하는 것이다. 이 수익률이야 말로 그 PE의 성적표이자 얼굴이기 때문이다.

후회하지 않을 선택

100% 완벽한 준비가 되지 않은 상태로 PE 업계에 발을 담그게 된 나는 여기서 일한 3년여의 기간 동안 부족한 나의 능력에 좌절한 적도 있고, 체력적/정신적 부담에 허덕인 적도 있고, Money is everything 의 사고방식을 가진 업계 내 몇몇 사람들로 인해 상처받기도 했지만, 한가지 자신있게 말할 수 있는 것은 “단 하루, 단 한 시간도 일이 지루한 적은 없었다”는 것이다.

약 7년여의 짧은 역사를 가진 한국 PE 시장은 이제 막 걸음마를 뗀 아기와 같이 무궁무진한 성장의 기회를 가지고 있다. 부디 출중한 능력을 지닌 선후배님들께서 하루빨리 PE 업계에 진출하여 내가 느꼈었던 ‘일의 즐거움’을 맛보며 PE 시장의 발전을 위해 애써주었으면 하는 바램이다.

글: MBA blogger

출처: http://mbablogger.net/?p=4692