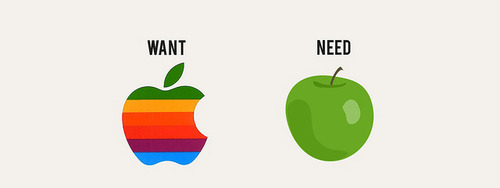

비즈니스 모델을 얘기하면서 종종 드는 비유로, 그 사업은 비타민을 파는지 진통제를 파는 건지를 묻곤 한다. 즉 정말 ‘필요’해서 사는 진통제(need)인지 아님 사먹으면 좋은 비타민(want)인지의 차이다.

진통제(need)는 시장 규모라는게 존재한다. 존재하는 문제를 풀기에 리턴도 보일 것이다. 단 need가 없어지면 더이상 비즈니스는 성립하지 않는다. 반대로 비타민(want)은 정확한 타겟을 잡기 힘들 수 있지만 일단 충동과 심리를 자극하면 구매의 상한이 없다. 애초에 구매 의도가 있던 없던 충동이 이끄는 한 비싸도 돈/시간을 들여 손에 넣게 된다. 그래서 중독성까지 있는 비타민 사업이라면 drug을 궁극의 사업모델로 들기도 한다.

엔터테인먼트/콘텐트 사업이 그렇다. 애초에 need가 있지 않다. 최근 DeNA US의 CEO 얘기를 들었는데, 매수 후 일본 본사 노하우를 배우면서 결국 모바일 게임이 ‘인간 심리’ 사업이더라며 want에 집중함으로써 객단가 (ARPDAU)를 매수 전 대비 50배 이상 키웠다고 했다.

또하나의 예가 Kickstarter다. 사실 킥스타터는 투자모델도 크라우드 펀딩도 아니다. 해본 사람은 알겠지만, 킥스타터는 선주문(pre-order) 마켓플레이스일 뿐이다. 프로젝트 펀딩에 성공하면, 그 회사는 제품도 없이 그저 미래 제품의 컨셉만으로 want를 사로잡아 수십~수백만 달러 매출을 잡고 시작하는 셈이다.

결국, 특정층의 want를 잘 알고 정확히 그걸 채워줄 묘안만 있다면 이미 사업은 성립하는 셈이다. 그리고 need와 달리 수익성의 리밋도 아마 없을 것이다.

글 : 안우성

출처 : http://bit.ly/TwSh80