(아래 글은 미디어 오늘에 게재된 것입니다)

누가 인터넷을 통치할 것인가?

미국 및 유럽국가 등 이른바 서방국가는 인터넷이 앞으로도 다양한 이해관계자에 의해 관리되기를 원하고 있다. 반면 중국과 러시아 등은 인터넷이 유엔(UN)의 관리 아래 놓여야 한다고 주장하고 있다. 이러한 상반된 의견이 지난 2012년 12월 두바이에서 개최된 국제전기통신연맹(ITU: International Telecommunication Union) 총회에서 충돌했다.

인터넷 거버넌스: 다양한 이해당사자가 동등하게 함께 결정하자

인터넷은 1969년 소수 학자들의 연구프로젝트에 의해 시작되었으나 현재 약 30억 지구인이 사용하고 있는 거대 사회공간으로 성장했다. 또한 인터넷은 사회 혁신의 공간이자 경제적 가치창출의 동력이며, 정치적 논쟁의 장으로 발전하고 있다. 이러한 인터넷의 눈부신 발전은 어떤 중앙집중 방식의 조절 및 조정장치 없이 진행되어 왔다. 일부 국민국가 정부차원의 결정이 오늘날의 인터넷을 만들지 않았고, 소수 선구자의 헌신적 노력때문에 지금의 인터넷 구조와 발전이 가능했던 것이 아니다. 일반 이용자, 개발자, 기업, 시민단체, 정부 등 다양한 이용자 그룹이 인터넷의 구조와 발전방향을 ‘함께 결정’해 왔다. 이러한 공동 협의 및 공동 결정의 문화를 일부에서는 ‘다중 이해당사자주의 (multi-stakeholderism)’라고 부른다. 이 입장을 지지하는 사람들은 지금까지 인터넷은 훌륭하게 공동 관리되어 왔다는 점을 부각시키면서 다중 이해당사자주의가 앞으로도 인터넷 관리의 원칙으로 자리잡아야 함을 주장하고 있다. 이들 입장에 따르면, 인터넷에 기초한 사회 및 경제 혁신은 이용자 그 누구도 제3자의 허락을 구하지 않고 자신의 생각과 열정을 인터넷을 통해 말하고 표현할수 있는 열린 환경에서만 비로소 가능하다. 탈중심적인 구조, 다양한 기능의 중복을 자동으로 축소시키는 시스템, 서로 이질적인 시스템 환경에서 작동하는 상호운용성, 연결 보편성을 가진 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 등 현재 인터넷 구조 및 표준은 IT 전문가 중심으로 1986년 개최된 ‘인터넷 표준화 기구(IETF: Internet Engineering Taskforce)’ 회의를 시작으로 국제적 표준과 운영원리로 발전해 왔다. 초기 인터넷 탄생과 IETF의 선구자 중 한 명인 데이비드 클라크는 “우리는 왕, 대통령, 선거를 거부한다. 우리는 거친 의견일치와 작동하는 코드를 믿는다 We reject: kings, presidents and voting. We believe in: rough consensus and running code(출처)”라는 다소 직설적인 표현을 통해 초기 인터넷 운영 정신을 웅변했다.

다중 이해당사자주의: 과도한 이상주의?

1998년에는 ‘국제 인터넷 주소자원 관리기관(ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)’이라는 비영리단체가 탄생하여 인터넷 주소 관리를 담당한다. 단체 본부는 미국 로스앤젤레스다. 이 단체 또한 ‘다중 이해당사자주의’를 조직운영 원리로 채택했다. 기술자, 인터넷 이용자, 기업, 그리고 정부 대표 등 다양한 이해당사자가 회담 형식의 논의 과정을 통해 도메인 네임 시스템(DNS), IP 주소 할당 등을 결정한다. ICANN의 이사로 참여하고 있는 베르트랑 드 라 샤펠(Bertrand de la Chapelle)은, 모든 사람에게 (인터넷) 정책 논의에 참여할 수 있는 권리가 있음을 의미하는 ‘다종 이해당사자주의’는 “단순하면서도 혁명적인 원칙(출처)”이라고 치켜세운다. 드 라 샤펠에 따르면 서로 다른 이해당사자 사이에서 형성되는 복수의 네트워크가 ‘인터넷 거버넌스’의 생태계를 구성한다. 이들 ‘다중 이해당사자주의’ 지지자들에 의해 만들어진 또 다른 조직의 이름은 ‘인터넷 거버넌스 포럼(IGF: Internet Governance Forum)’이다. 2006년 탄생한 IGF는 각국 정부 대표와 NGO 대표들이 1년에 한 번씩 모여 인터넷 주요 정책을 함께 결정하는 이른바 인터넷 정상회의다.

각자가 각자에게 부여된 역할만큼 목소리를 내는 느슨한 조직과 회담 문화! 무언가 도덕적 규범 냄새가 난다. 참여자에게 발언권이 이상적으로 부여되고, 위계적 질서가 없는 회담! 마치 하버마스가 꿈(!)꾸어 온 ‘이상적 대화상황(ideal speech situation)’ 또는 ‘위계질서 없는 대화(non-hierarchical discourse)’가 마침내 인터넷에서 가능해진 느낌이다. 때문에 이들 인터넷 거버너스 지지자들에게는 지금까지 훌륭하게 작동해온 완벽하고 순결한 인터넷 운영원리를 수정할 아무런 이유가 존재하지 않는다.

중국, 러시아, 브라질, 인도의 반기: 사이버 주권

그러나 중국과 러시아 등 일부 국가들은 인터넷을 ‘사이버 주권’이라는 이름으로 국민국가의 책임아래 두고자 하며, 지금까지 지켜져 온 ‘다중 이해당사자주의’에 대한 반대입장을 지난 2012년 12월 국제전기통신연맹(ITU) 회담에서 천명했다. 최근 인터넷 이용자가 급상승하고 있으며 그 중 대부분이 이른바 비서방국가에서 속한다. 그런데 이들 비성방국가 정부입장에서 보면 다양한 인터넷 구조, 표준, 운영원리 논의는 여전히 서방 전문가, 서방 기업, 서방 시민운동가 그리고 서방 정부 대표의 영향력 아래 놓여 있다.

모두가 자신의 목소리를 낼 수 있다? 모두가 함께 규칙을 정한다? 세계 곳곳에서 열리는 국제회의 및 협상에 참여할 수 있는 재정적 능력, 전문성, 폭넓은 경험에서 나오는 노련함 등은 경제적으로 부유한 나라들 대표들의 몫이다. 서방 시민대표들은 영어를 모국어 수준으로 구사하지만 비서방국가 시민대표들은 회담장에서 어색한 미소만 지어야 한다. ‘국제 인터넷 주소자원 관리기관(ICANN)’이 미국 정부와 기업의 영향력 아래에 있지 않다는 말을 어떻게 믿을 수 있을까? 미국, 스위스 등에 위치한 각종 인터넷 정책기구부터 남아메리카 또는 아시아로 옮겨야 한다. 인터넷 운영 규칙을 논의하고 결정하는 주체를 차라리 유엔(UN)으로 하자. 이러한 일렬의 주장을 중국, 러시아, 브라질, 인도 등이 지난 12월 회담에서 제기하였고, 미국 월스트리트저널은 이를 ‘자유로운 인터넷’에 대한 유엔의 “기습(sneak attack)”이라고 표현하고 있다.

인터넷 감시체계가 인터넷에 대한 가장 큰 위협이다

그러나 이와같이 인터넷 거버넌스 논의를 유엔(UN)이 주도하는 것을 위협으로 보는 시각은 두 가지 사실을 간과하고 있다. 첫 째는, 2012년 7월 유엔(UN) 인권이사회가 인터넷에서 표현의 자유 등 인터넷 권리 보장을 담은 결의안을 채택했다는 점과 이 결의안에 미국 및 유럽국가 뿐 아니라 브라질, 이집트, 나이지리아, 튀니지, 터키 등이 참여했다는 것이다. 두 번째는 현재 인터넷에 대한 가장 큰 위협은 ‘보안’, ‘안보’, ‘트래픽 관리’라는 이름으로 인터넷 감시체계가 확산되고 있다는 점이다. 자유로운 인터넷을 옹호하는 미국과 유럽국가들이 이란, 중국, 러시아 등 인터넷 검열을 강화하는 비서방 국가를 비판할 자격이 있을까?

미국 보잉의 자회사인 네이러스(Narus)는 리비아, 이집트, 시리아, 투르크메니스탄, 오만 등 독재국가에서 시민감시와 검열에 사용되는 DPI(Deep Packet Inspection) 설비 등 다양한 사이버 보안기술을 수출하는 대표적 기업이다. 감시기술을 수출산업화하는데 있어 독일 기업, 스위스 기업, 프랑스 기업들도 결코 뒤지지 않는다. 지난 2012년 11월 유럽연합 의회에 제출된 보고서에 따르면 이른바 독재국가를 대상으로 미국 및 유럽기업에 의해 생산된 인터넷 및 통신 감시 및 검열 장비 수출이 최근 크게 증가하고 있다. 또한 2012년 11월 미국 중앙정보국(CIA) 국장 퍼트레이어스(David Petraeus)는 혼외관계가 드러나 이에 대한 책임으로 사임했다. 이 사건이 알려진 것은 미국연방수사국(FBI)에 의한 퍼트레이어스 국장의 이메일 검열을 통해서다. 세계 최고수준을 자랑하는 미국 중앙정보국 국장의 이메일 또한 얼마나 손쉽게 감시체계 아래에 놓일 수 있는지를 보여준 사건이다. 인터넷에 대한 감시와 검열이 보편성을 띄어가고 있는 것이다.

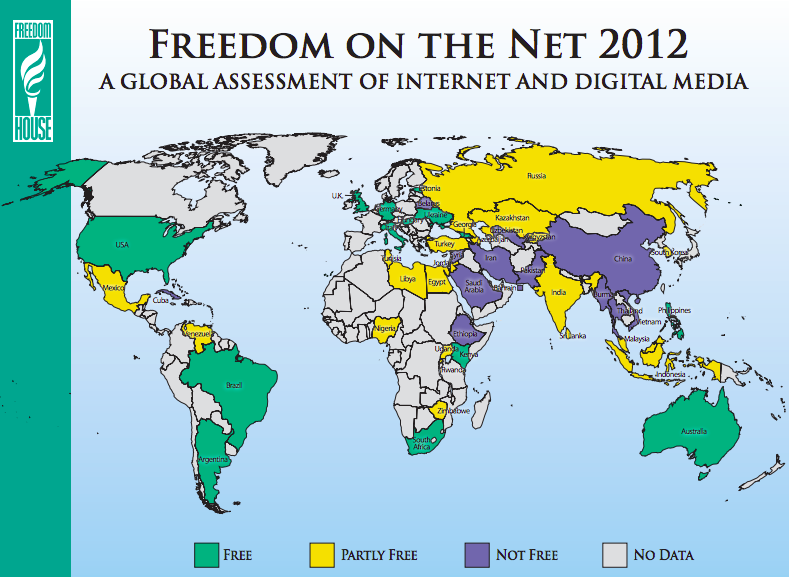

한편으로 인터넷에서 표현의 자유를 옹호하고 다른 한편에서는 몰래 표현의 자유를 제한하는 기술을 확산시키는 데 작지 않은 역할을 하고 있다는 비판에 유럽국가와 미국은 자유롭지 않다. 물론 중국, 러시아, 이란, 북한 등이 세계에서 가장 강력한 인터넷 감시국가임을 부정해서는 안된다.

인터넷이 민주주의를 확대하는가?

반드시 그렇지만은 않다. 2010년 12월 17일 튀니지에서 일어난 26살 야채상 청년의 분신은 ‘재스민 혁명’의 도화선이 되었고, 장기독재와 경제정책 실정을 비판하는 저항운동은 2011년 이집트, 리비아, 시리아 등으로 빠르게 번져나갔다. 이른바 ‘아랍의 봄’ 사건이다. 이 때 아랍 민주화 운동의 확산에 있어 인터넷과 모바일 커뮤니케이션의 역할을 강조하며, 연쇄적으로 진행된 아랍인의 저항을 ‘페이스북 혁명’이라 부르기도 한다. 페이스북과 휴대폰은 공간과 시간의 한계를 넘어 저항을 조직하는 강력한 도구가 되었고, 인터넷은 저항운동을 보다 쉽게 조직하고, 저항운동에 대한 보다 광범위한 대중적 지지를 끌어내는데 이용되었다.

그렇다고 민주주의에 대한 인터넷의 기여가 항상 긍정적인 것은 아니다. 권위적인 국가는 비판적인 내용이 인터넷에서 소통하는 것을 손쉽게 차단하고 있으며, 페이스북, 트위터 등 소식이 전파될 수 있는 서비스를 금지시키고 있다. 이란 시민의 경우 정부가 부여한 인터넷 사용증을 소지할 때만 인터넷, 아니 인트라넷(intranet)에 접속할 수 있으며, 러시아의 경우 마침내 전화와 인터넷에 대한 100퍼센트 감시망 구축을 완료했다. 나아가 인터넷은 권위적인 정부를 홍보하는 선전, 선동의 도구로 언제든지 활용될 수 있다.

인터넷 거버넌스의 과제: 인터넷 이용자의 권리 확대

이른바 비서방국가가 지금까지 지켜져온 ‘다중 이해당사자주의’ 관행을 비판하는 논리는 결코 무시할 수 없는 설득력을 가지고 있다. ‘인터넷 표준화 기구(IETF)’, ‘인터넷 거버넌스 포럼(IGF)’, ‘국제 인터넷 주소자원 관리기관(ICANN)’ 등은 영어를 모국어로 사용하지 않는 국가의 시민단체, 개발자, 기업 등이 보다 쉽게 협의과정에 참여할 수 있도록 조직의 구조를 개혁할 과제를 안고 있다. 또한 미국과 유럽에 위치한 기구의 본부를 아시아, 아프리카, 남아메리카로 옮기는 것을 적극적으로 검토해야 한다. 그리고 미국 및 유럽국가에서 산업화되고 있는 인터넷 감시기술에 대한 제한 또는 반대를 위한 운동에 나서야 한다. 페이스북, 구글, 애플 등이 이용자 권리를 침해하는 경우를 대비하여 이용자 보호 정책을 각 기구의 중심과제로 발전시켜야 한다.

시민운동가이자 저널리스트인 레베카 멕키넌(Rebecca MacKinnon)은 자신의 책 ‘연결된 자들의 합의(Consent of the Networked)’에서 ‘인터넷 시민(citizens of the internet)’에게 다음과 같은 말을 들려준다. “인터넷 시대에서 자유의 미래는, 시민이 미래에 대한 책임을 스스로 넘겨받고 그리고 이를 위해 행동하는 의식을 형성하는가 아닌가에 달려있다”. 여기서 ‘인터넷 시민’은 이용자, 소비자 개념을 넘어서는 것이다. 이러한 인터넷 시민(의식)을 형성하는 것, 이것이 인터넷의 희망이자 인터넷 거버넌스의 새로운 원칙이다.

글 : 강정수

출처 : http://www.berlinlog.com/?p=1425

You must be logged in to post a comment.