지난 10월 구글은 카메라를 짊어진 라피아를 UAE의 사막으로 보냈다. 낙타의 눈에 사막을 담아 가장 사실적인 ‘스트리트뷰’를 찍기 위해서다. 사막의 바람과 모래, 오아시스, 심지어 낙타의 발자욱과 그림자까지 말이다.

이제 그 어떤 곳도 미지의 세계로 남겨지지 않을 것이다. 결국 시간의 문제다. 구글 혼자하는 일이 아니다. 이제 사람들이(심지어 인간이든 기계든 무엇이든) 보고 듣고 간 곳(것)에 족적이 남고 디지털화 된다. 그로 인해 연결의 차원은 다양해지고 그 수는 기하급수적으로 늘어날 것이다. 세상의 모든 자연, 사물, 사람, 사건, 행동이 낱낱이 연결되는 세상은 무엇을 의미할까?

의식적 연결이 무의식적 연결로 전환되는 세상

‘연결’이란 이제 우리에게 익숙한 단어다. 그러나 IoT 세상에서는 출발점이 다르다. 모든 것이 ‘지속적인(continuous)’ 커뮤니케이션 상태에 놓이게 됨에 따라 관계를 만드는 방식도, 네트워크의 속성도 달라지게 되는 것이다. 내가 직접 개입하지 않아도 센서들이 대화하고 데이터 클라우드가 말을 한다. 끊김이 없이 동시다발적으로 작용하고 관계를 만든다. 기존에 의식적 연결이 만들었던 네트워크(관계)가 이제는 무의식적 연결을 통해 항시적으로 만들어지는 것이다.

전자에서는 드러내고 싶은 나만이 드러난다. 고급 레스토랑에서 마신 와인 사진을 공유하지만 매일 먹는 밥은 공유하지 않는다. 내가 선택한, 내게 특별하다고 생각되는 이벤트의 연결이 나를 만든다. 나의 역사이며 나의 네트워크이고 나의 정체성이다. 그러나 다가오는 IoT의 세상(Connection of Everything)에서는 나의 모든 활동(action)과 의도(intention)가 컨텍스트에 따라 무의식적으로 연결된다.

그러니 지금까지의 세상보다 더 투명한 ‘나’가 세상에 투영될 수밖에 없게 되었다. 그런 나를 오히려 내가 배울 것이다. 아침 일찍 일어나 조깅하는 사진을 올릴 수 있지만 그것이 어쩌다 한번 일어난 이벤트인지, 내가 진짜 부지런한 인간인지 아닌지는 내 침대가, 내 대문이, 내 신발이, 내가 스치는 커뮤니티(익명의 데이터라고 하더라도)가 알고 있다.

이 무의식적 연결은 내가 만드는 ‘나’가 아니라 사후적으로 드러나는 나를, 세상을 우리가 배우는 경험을 제공하게 될 것이다.

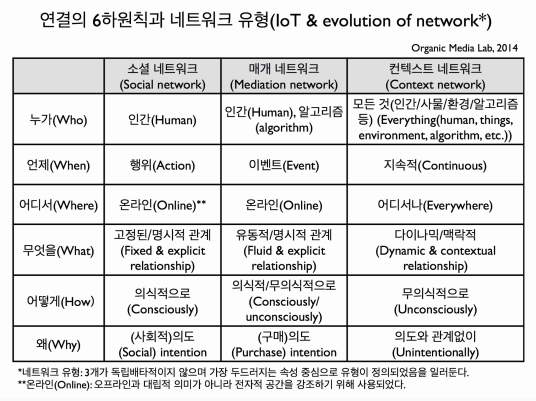

우리는 앞으로 IoT 시대, 연결의 진화를 다루는 여러 글에서 지속적 커뮤니케이션, 무의식적 연결이 가져오는 다양한 쟁점들을 하나씩 파헤칠 것이다. 그 전에 이 글에서는 무의식적 연결에 기반한 네트워크 개념을 명확히 이해하기 위해 3가지 유형의 네트워크를 비교하는데 집중하고자 한다.

연결의 6하원칙에 따른 네트워크 유형

1. 한땀 한땀, 명시적으로 그리는 소셜 네트워크 (페이스북)

첫째, 우리가 의식적으로 연결하는 것들이 관계가 되고 그 합이 네트워크가 되는 경우다.

우리에게 가장 익숙한 네트워크이며 누가 연결을 만드는지 노드도 셀 수 있다. 여기서는 특정 유형의 네트워크 형태가 명확히(explicitly) 그려진다. 회사 동료들, 학연, 지연 등의 사회관계망도 그렇지만 페이스북과 같은 SNS에서는 그 특성이 두드러진다(친구수, 포스트수, 좋아요수, 사진 태그 등). 연결의 6하원칙으로 정리하자면 우리(휴먼)가(who), 사회적 의도를 가지고(why), 의식적으로 하는(how), 모든 행위들이(when), SNS와 같은 온라인 서비스 영역에서(where), 명시적으로 관계망을(what) 만드는 것이다.

여기서는 ‘나’가 중심이다. 우리는 사회망을 형성하는 주인공이면서 다른 노드들을 연결하고 소개시켜주는 매개자 역할을 하기도 한다. 미팅을 주선하기도 하고, 같이 보고 먹고 대화하는 중에 서로에게 듣는 음악, 본 영화, 가는 식당을 소개해준다. 이 메커니즘이 명시적으로 투영된 형태가 소셜 네트워크 서비스(SNS)다.

SNS에서 우리는 글, 그림, 음악, 동영상 등을 통해 관계를 매개한다. 내가 읽은 기사를 페이스북에 공유하고 친구의 여행 사진에 좋아요를 누르며 연결을 만든다. 내가 공유한 글의 주인이 내 친구들과 연결되고 친구가 추천한 장소가 내 친구에게 이어진다. 우리는 심지어 명시적으로 친구를 맺고 팔로우를 한다. 이 모든 결과 ‘소셜그래프(social graph)’와 같은 가시적인 네트워크가 그려진다.

한번 맺어지면 관리도 시작된다. 학기가 시작되면 친구를 만들고 절교도 하고 그룹도 생기는 것과 같다. 온라인 서비스에서도 친구 포스트를 무조건 응원하거나(무조건 좋아요!) 팔로우를 끊는 등 시간과 노동을 들여 관리하고 나에게 가장 적합한 최적의 네트워크를 유지하려고 노력한다.

2. 한알의 밀알이 되어, 매개 네트워크 (아마존)

두번째는 우리의 의식적/무의식적 모든 활동이 밀알이 되어 명시적인 관계가 만들어지는 경우다.

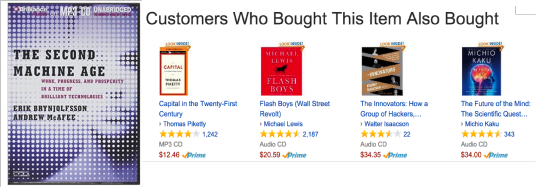

여기에 우리의 모든 활동을 특정 의도를 가진 이벤트로 분석하는 알고리즘의 활동이 더해져 관계는 유동적(fluid) 성격을 띄게 된다. 아마존의 추천 네트워크가 대표적이다. 낱낱의 구매 흔적과 브라우징 흔적, 무엇을 구경하고 장바구니에 넣었는지 등 나의 모든 이벤트가 족적이 되어 상품의 연결관계를 만든다. 아마존은 상품 추천을 위해 나의 모든 행위를 유용한 데이터/밀알로 활용하고 그 결과 매개 네트워크라는 자산을 쌓는다.

물론 구매자의 눈에는 명시적 네트워크가 한눈에 보이지 않는다. 하지만 아래 그림과 같이 사용자 경험(UX)속에 녹아있다. (아마존의 매개 네트워크 개념은 책 오가닉 미디어와 블로그 포스트에서 자세히 다루었으므로 참고를 권한다.)

내가 책A를 구매한 후에 어떤 책을 샀는지, 내가 가방C를 구경한 후에 무엇을 구경했는지는 아마존의 매개 네트워크를 만드는 밀알이다. 이런 데이터들이 모여 제품으로 매개된 고객간의 관계, 고객의 행위로 매개된 제품간의 관계가 만들어진다. 여러분이 번들로 구매한 책A와 책B는 명시적으로 연결되고 책A의 다음 구매자가 책B를 살 확률을 높여준다. 여기서 여러분 자신은 제품과 구매자의 관계, 제품과 제품의 관계를 만드는 매개자이며, 이렇게 구축된 네트워크가 아마존의 추천 네트워크다.

그런데 추천 네트워크라는 명시적 관계를 만드는데 있어 한가지 중요한 사실이 있다. 여러 사용자의 활동이 양적으로 쌓여야만 의미가 만들어진다는 것이다. SNS 유형처럼 내가 의도적으로 링크를 만드는 것과 차별화된다. 여기서는 다른 사람들의 유사한 행위들이, 관련된 행위들이 여러차례 모여서 패턴을 만들 때 유의미한 데이터로 표출되며 매개 네트워크는 그 결과 형성되는 것이다.

여기서부터는 ‘내가 누구인가’보다는 ‘무엇을 매개’하는가가 훨씬 더 중요해진다. 매개자 역할이 1차 유형보다 훨씬 극명해진다. 위(SNS)에서는 매개자라기 보다는 주인공으로서의 내가 우선했다. 내가 연결한 링크와 노드를 통해 드러나는 나에 집중된다. 그러나 매개 네트워크에서는 내가 누구인가보다 무엇을 매개하고 있는가, 매개자로서의 역할로 중심축이 점차 이동한다.

3. 실시간 중계자, 컨텍스트 네트워크 (김기사)

3-1. 모든 개체의 계속되는 커뮤니케이션

이 세번째 유형부터는 시작점이 달라진다. 몸에 지니고 다니는 스마트폰(심지어 잠을 잘 때도 내 수면 상태를 측정하는 앱을 켜고 있다)과 각종 센서 등 이들의 계속되는(continuous) 커뮤니케이션 상태에서 모든 관계는 다시 출발한다.

첫번째 유형에서는 한땀 한땀 바느질을 하듯 관계가 생산되었다. PC와 스마트폰에서 내가 누구와 친구 맺고 무엇을 공유하는지가 소셜 네트워크를, 문서 관계를, 위키피디아를 만들었다. 여기서 확장된 것이 아마존과 같은 매개 네트워크 유형이다. 반면 지속적 커뮤니케이션 상황이 만드는 3번째 유형에서는 네트워크가 명시적으로 고정되지 않고 사용자의 맥락에 따라 역동적으로 추출된다.

이제 연결은 완전히 이뤄질 것이다. 여기서 연결을 만드는 주체는 나뿐만이 아니다. 사물, 동물, 사람, 자연 모두가 지속적인 커뮤니케이션 상태에 있기 때문이다. 이제는 내가 키우는 식물, 강아지, 우리집 거실, 자동차와도 대화할 수 있다. 목이 마른지, 거실 온도는 적당한지 잠은 잘 잤는지 말하지 않아도 암묵적으로 알 수 있게 된다.

모든 개체의 모든 일상적 활동이/상태가 낱낱이 초연결되는 상황에서 우리는 어떤 관계(가치)를 추출하고 의미를 부여할 것인가?

그렇다. 사물인터넷(IoT)에서 핵심은 ‘사물’이 아니다. 우리를 포함하여 세상 모든 것이 하나의 유기체, 유기적 네트워크로 움직이는 세상을 말한다. 그렇기에 모든 것이 연결된 상태에서는 어떤 네트워크를 만들것인가가 아니라 초연결 상태에서 어떤 관계를 추출할 것인가가 핵심 질문이 된다. 사용자의 맥락에 따라 다이나믹하게 추출되는 연결관계(네트워크)를 우리는 컨텍스트 네트워크라고 명명하였다.

3-2. 김기사 사례: 운전자 모두가 교통상황 생중계

대표적인 사례는 (주)록앤올의 ‘김기사’ 네트워크다.

김기사는 앱에서 오는 정보를 수집하는 서버 기반의 경로 라우팅 서비스다. 기존의 트래픽 정보를 올해 초까지 함께 활용했으나 올해 3월부터는사용자 증가 덕택에 실시간으로 전국을 커버할 수 있게 되었다고 한다((주)록앤롤 박종환 대표 인터뷰, 2014년 12월 11일). 2011년 3월 출시된 김기사는 현재 누적 가입자수 7백만명, 한달 길안내 건수 7천만건을 기록(2014년 4월 기준)하고 있다. 김기사는 어떻게 실시간으로 교통 체증을 알아내고 우리에게 최적의 경로를 안내하게 되었을까?

이는 운전자 모두가 교통상황과 정보를 연결해주는 서로의 매개자가 되었기 때문이다.

운전을 하는 동안 모든 사용자가 끊김이 없이, 지속적으로 교통상황을 생중계하는 셈이다. 김기사 서비스는 이 중계를 취합하여 구간별 최단 경로를 계산하고 다시 매개자들에게 전달하는 역할을 한다. 내 갈길 바쁜 여러분도 ‘어느 길에 사고가 났으니 피해가라’는 정보를 교통방송에 제공하는 선행은 생각해본 적이 없을 것이다. 그러나 여러분과 같은 사용자 7백만이 모여 적어도 1분 간격으로 현재 가고 있는 길의 교통상황을 지속적으로(when) 알려준다면 어떤가? 그것도 나도 모르는 사이 무의식적으로(how) 말이다.

3-3. 컨텍스트 네트워크: ‘기존 경로로 계속 안내합니다’

김기사를 쓰는 독자들은 주행중에 자주 나오는 ‘기존 경로로 계속 안내합니다’라는 안내를 기억할 것이다. 7백만의 연결된 노드들이 김기사의 서버와 커뮤니케이션을 하면 김기사는 이 모든 연결로부터 각 운전자의 상황에 맞는 네트워크를 추출해서 전송해준다. ‘최단 경로 추출 및 추천’이라는 컨텍스트를 가치로 제공하는 비즈니스를 하고 있다는 뜻이다.

여기서는 명시적으로 하나의 네트워크가 하나의 목적을 위해 존재하는 것이 아니라 컨텍스트에 따라 유기적으로 관계가 만들어지고 역동적으로 전환된다. IoT를 이용한 새 비즈니스 모델이란 결국 컨텍스트를 만드는 일이라 해도 과언이 아니다(미디어의 3가지 요소중 하나인 컨텍스트 개념은 여기서 다루었다). IoT의 핵심인 컨텍스트 네트워크는 이렇게 나, 소프트웨어, 알고리즘 등이(who), 지속적으로(when) 커뮤니케이션하면서, 나의 의도와 관계없이(why), 어디서나(where), 맥락에 따른 관계(what)를 역동적으로 구축하는데 쟁점이 있다고 하겠다.

새로운 시작점에 서서

이 글의 마지막 단락을 ‘새로운 시작점’이라 칭한 이유는 두가지다. 하나는 올해 출간한 ‘오가닉 미디어: 연결이 지배하는 미디어 세상‘을 이어갈 두 번째 스토리의 시작이기 때문이다. 전자가 웹을 중심으로 했다면 이번 스토리는 모든 개체의 연결로 필드가 전이, 확장되었다.

두번째 이유는, 연결의 진화 관점에서 보면 새로운 문제제기의 시작이기 때문이다. 모든 개체가 낱낱이 연결되는 환경, 끊김이 없는 상호작용, 무의식적인 모든 연결은 전에 없던 쟁점을, 있던 쟁점의 포화를 만들어내고 있다. 이러한 환경은 우리 모두를 하나의 유기체로 만들었고, 그 역동성은 이제 우리에게 달려있다. 김기사, 파이어챗, 우버, 스마트 자동차(A Case Study in Singapore)의 사례가 예견하는 것처럼 협업(collaboration)의 개념은 바뀔 것이며 매개자로서 우리의 정체성은 수많은 개체(사물, 기계, 환경, 알고리즘)안에서 다시 정의될 것이다.

물론 시간은 필요하다. 손목에 차 본 핏빗(Fitbit)은 거추장스럽고 내가 가진 어떤 옷과도 어울리지 않는 어색함 자체였다. 2014년 삼성전자가 인수한 SmartThings는 누가 집에 침입하는지 알려달랬더니 내가 집에 들어오는 것까지 알려준다. 구글 글래스는 아직 프로토타입 수준으로 많은 문제를 아직까지 안고 있어서 당분간 상용화가 어려워 보인다. 그러나 엔진은 가동되었고 가속화될 것이다. 모든 기술이 그렇듯 사회적으로 받아들이는데 시간이 필요할 것이고 모든 미디어의 역사가 그러했듯 우리 습관과 관계를 인지하는 방식은 바뀌게 될 것이다.

<관련 포스트>

글 : 윤지영 박사

출처 : http://goo.gl/9lnQLv

You must be logged in to post a comment.