<추천 포스트: 미디어의 진화와 오가닉 마케팅>

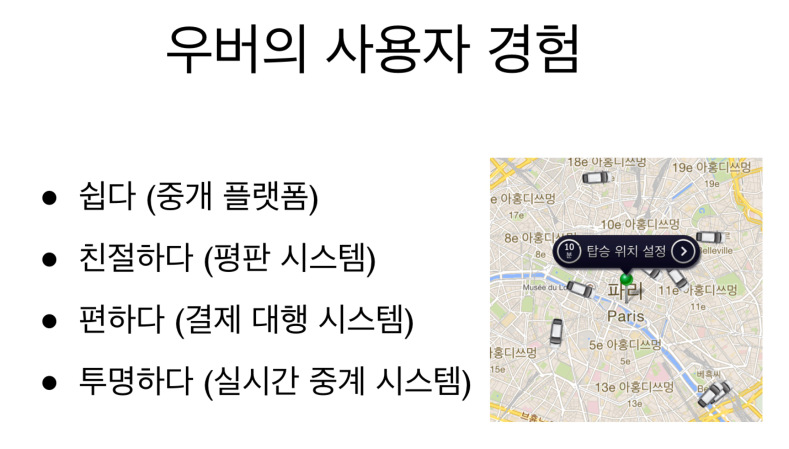

우버(Uber)의 시가총액은 현재 약 55조에 이른다. 회사가 2009년에 설립되었고 서비스가 출시된 것은 그 이듬해 여름, 그러니까 약 5년동안 55조의 가치를 만든 것이다(참고로 현재 현대자동차의 시가총액은 약 37조다). 공장도 없고 소유한 차도 한대 없지만 전세계 운송업이 들썩인다. 내가 맨처음 우버를 이용한 것은 파리에서였다. 그 놀라운 첫만남 이후 미국에서도 스페인에서도 더이상 택시를 타는 일은 없어졌다.

글 제목은 광고라 써놓고 왜 뜬금없이 우버 칭찬인가? 이 글은 우버의 광고이기 때문이다. 오늘 나는 연결이 지배하는 시대에서 광고의 본질적 변화를 논의하려고 한다. 이것은 굉장히 어려운 도전이 될 것이다. 거대하고 멋진 광고가 아니라 ‘네트워크’로 관점을 전환하여 손에 잡히지도, 눈에 보이지도 않는 광고를 짚어볼 것이기 때문이다. 단순히 입소문이 중요하다, 소셜 네트워크가 어떻다라는 논의를 완전히 넘어설 것이다.

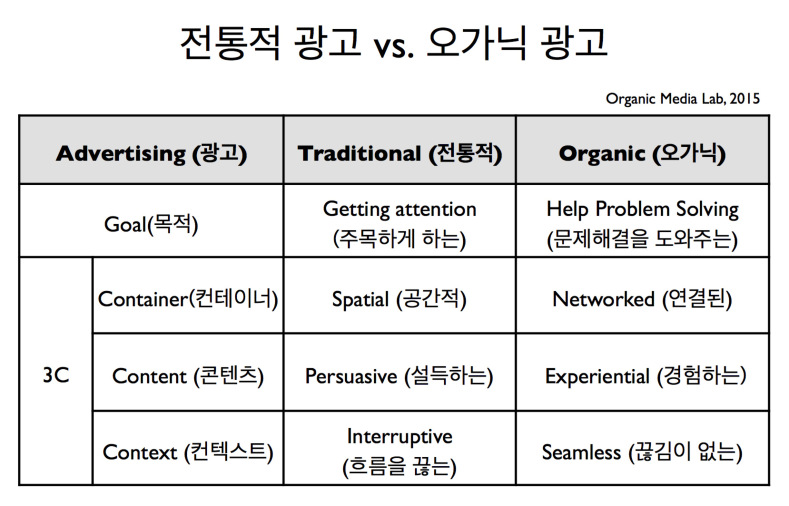

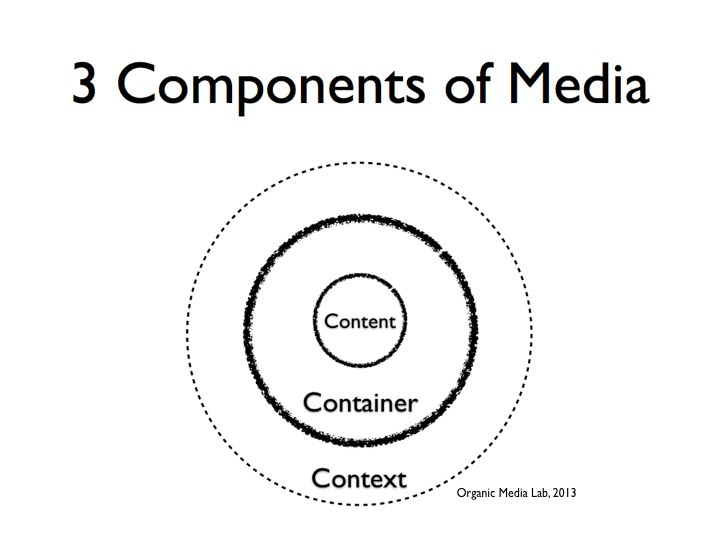

현상을 광고의 콘텐츠, 컨테이너, 컨텍스트(미디어의 3요소)로 나누어 사례와 함께 파헤치고 어떻게 ‘경험(experience)’이 광고를 대체하는지, 아니 광고 자체가 되고 있는지 알아보려고 한다. 이 경험의 본성이 광고를 다시 정의하게 될 것이다.

1. 미디어와 광고의 공생관계(Media and Advertising Symbiosis)

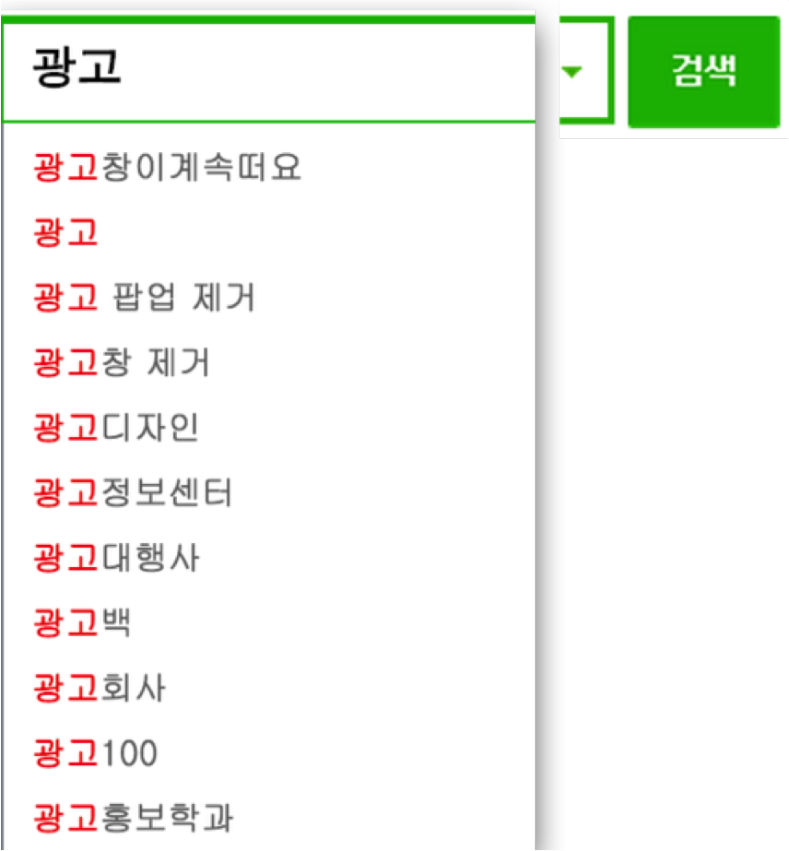

광고는 미디어에 의존한다. 광고의 영어 ‘advertising’은 중세불어 ‘advertiss(알리다, toward, turn to)‘에서, 불어’publicité‘는 14세기 ‘réclame(public acclaim)’에서 출발했다. 약 18-19세기 들어 ‘판매를 목적으로 제품에 주목하게 하는 행위(To call attention to goods for sale)’라는 지금의 개념에 가까워진다. 광고의 발전은 대중매체의 발전과 맥을 같이 해왔다. ‘대중’이라는 사회적 그룹을 대상으로 소식을 한번에 널리 알릴 수 있는 곳이면 어디든지 광고가 따라갔다. 인터넷에 연결된 PC 스크린에 배너광고로, 키워드 광고로, 미디어의 공간을 사는 전통은 이어져왔다.

광고는 매체에 의존적으로 시작됐지만 광고의 영향력은 점차 커져서 어느 순간 매체가 광고에 의존하기에 이른다(지금 언론사의 현실을 보라). 대중매체와 광고의 공생관계가 만드는 시너지는 TV를 기점으로 폭발하여 우리 사회는 이른바 광고 사회, 스펙터클 사회[Guy Debord, Society of the spectacle, 1967], 소비사회 [Jean Baudrillard, La Société de consommation, 1970] 등과 같은 별명을 얻게 된다.

그런데 미디어는 진화했다. 넓은 창, 시끄러운 소리에서 관계를 만드는 네트워크로, 형체도 개념도 진화했다. 페이스북, 카카오톡, 인스타그램, 구글, 아마존, 우버 등은 이 시대의 미디어들이며 모두 ‘연결’이라는 공통점을 가진다. 이제는 연결을 만드는 모든 것이 미디어로 확장되었다. 여러분과의 관계를 만드는 이 블로그가, 스마트폰이, 어플리케이션이, 이야기를 나누는 식당이, 한잔의 커피가 미디어인 것이다. 그렇게 미디어의 가치를 만드는 원리는 ‘도달(reach)’에서 ‘관계(relationship)’로 옮겨갔다.

이는 광고에도 본질적 변화를 가져올 수밖에 없다. 광고를 집행하는 행위가 신문, 라디오, TV처럼 큰소리로 널리 알리는 미디어와 공생해왔기 때문에 광고에 대한 인식도, 광고의 역할도, 광고의 방법도 제한되어왔다. 그러나 미디어의 중심이 공간에서 네트워크로 이동한 지금 광고는 어떤가? 연결이 가치를 만드는 시대에 광고는 과연 무엇이며 어떻게 이해해야 할 것인가?

우리는 제품 자체가, 그 제품을 사용하는 사람들의 경험이, 그 경험이 만드는 연결이 광고가 되는 현상을 목격하고 있다. 우버는 이러한 오가닉(유기적) 광고의 대표적 사례다. 이해를 돕기 위해 그 변화를 전통적 광고와 오가닉 광고로 비교해 살펴보겠다.

2. ‘경험’은 어떻게 광고를 진화시키는가?

광고의 목적: 주목을 끌 것인가, 문제해결을 도와줄 것인가?

내가 최초로 우버를 사용하게 된 것은 트윗으로 받은 지인의 링크 때문이다. 링크를 통해 가입하고 20달러짜리 쿠폰을 받았다. 덕택에 나는 초기 약 2-3번을 공짜로 이용했다.

공짜 크레딧이 다 떨어질 때 즈음에는 더 이상 우버를 끊을 수가 없게 되었다. 출장지에서 미팅을 마치고 헤어질 때 매번 우버를 이용했다. “택시 불러드릴까요?”하고 물으면 “아뇨, 우버를 불렀어요”로 답했다. 우버를 궁금해하는 사람들에게 나도 기꺼이 링크를 보내주고 상부상조하며 공짜 크레딧 혜택을 이어갔다.

전통적 광고에서는 고객의 주목을 끄는 것이 목적이었다. 그들의 시간이 필요하다. 마트에 가면 판촉 요원들이 곳곳에서 고객의 시선을 끌기 위해 아우성이다. 이 광경은 약간 과장된 전통적 광고의 전형이다. 고기를 안먹는 사람 귀에 대고 오늘의 삼겹살 특가를 외치기도 하고, 노푸어인 내게 1+1 샴푸를 목청껏 소리 높혀 권한다. 그 코너를 지나갈 때마다 반복된다.

미안하지만 내 의도와 생활습관과 무관하니 이 외침들은 그냥 공해다(판촉하시는 분들의 책임은 아니다). 광고가 스팸일뿐이다.

오가닉 광고에서는 고객의 문제 해결을 돕는 것이 목적이다. 지인이 보내준 20달러짜리 쿠폰은 우버를 시도해보게 했고, 우버의 경험은 우버를 계속 사용(구매)하게 했다. “아뇨, 우버를 불렀어요”는 지인들이 우버라는 새로운 서비스를 발견하고 나아가 시도하게 만들었다. 이보다 더 좋은 광고가 어디 있는가?

그렇다면 제품은 판매할 대상이 아니라 경험할 대상이다. 전자의 관점은 사업자의 문제를 해결하고 후자의 관점은 고객의 문제를 해결한다. 중요한 것은 ‘구매’라는 사건이 아니라 경험의 결과(피드백)다.

우리는 매찰나 의사결정이 필요하다. 택시를 타야할까? 점심에 뭐먹을까, 이 책을 살까 말까, 다음에 뭐볼까 등 문제의 연속이다. 오가닉 광고는 알게 모르게 문제 해결을 도와주는 매개체다. 이케아에 식탁을 사러갔다가 ‘아, 이 식탁보도 필요하겠다’ 이런 식이다. 아마존에서 책을 구매할 때 ‘이 책을 산 사람들이 산 다른 책’ 리스트도 그렇다. 만약 내 주목을 끌기 위한 목적, 즉 내 시간을 뺏기 위한 리스트였다면 신뢰를 쌓는 대신 스팸을 쌓았을 것이다. 오가닉 광고는 연결의 기쁨을 제공하는 것이다. 자, 오가닉 광고의 존재이유를 알았다면 이제 광고의 3요소로 들어가보자.

광고 컨테이너: 공간에 채울 것인가, 네트워크를 만들 것인가?

전통적인 광고의 그릇은 신문 지면, TV 채널, 빌보드, 웹페이지 등이다. 이 공간(또는 시간)에 광고의 콘텐츠를 채워 넣었다. 하지만 오가닉 광고에서는 모든 것이 광고의 그릇이 된다. 우버의 쿠폰은 트윗이라는 컨테이너에, 무료체험은 우버차량이라는 컨테이너에, “아뇨, 우버를 불렀어요.”는 ‘나’라는 컨테이너에 담겼다. 그런데 중요한 것은 그 다음이다.

각각의 광고 컨테이너는 사용자의 행위에 따라 사후적으로 엮인다. 지인이 보낸 쿠폰이 내 경험으로 이어지고, 내 경험이 다른 지인에게 알려진다. 이런 과정이 반복되면서 광고는 개별적 컨테이너에 머무는 것이 아니라 하나의 네트워크를 형성하는 것이다. 그렇다면 광고 컨테이너는 정해진 물리적 공간이 아니라 변화무쌍하고 가변적이다. 아래와 같이 각각의 다른 컨테이너 단위가 공존할 수 있는 이유다.

1. 고객이 컨테이너다

우리의 말과 행동과 일상은 광고의 연속이다. 사용자들은 광고 제작자들이자 광고판이다. 우리는 제품을 경험하고 직접 만든 광고 즉 직접 쓴 포스트, 트윗, 동영상, 리뷰 등을 지인들에게, 팔로어들에게 전달한다. 킥스타터에서처럼 우리는 출시되지도 않은 제품의 개발을 돕고(물질적 지원을 통한 참여) 하나하나의 참여가 더해진 숫자마저 제품 광고가 되게 한다. 그 결과(예를 들어 제품의 성공적 출시, 펀딩의 성공)가 광고가 되는데 기여한다.

2. 제품이 컨테이너다

킥스타터에서 제품의 개발과정, 출시과정, 펀딩과정 자체가 알고보면 모두 광고다. 제품으로 제품을 알리는 것이다. 바이럴 마케팅의 대표사례로 꼽히는 핫메일도 비싼 지면 광고 대신 자신의 제품을 광고 컨테이너로 사용했다. 핫메일 사용자들이 메일을 보낼 때 “Get your free email at Hotmail”이라는 문구를 자동으로 삽입해 보냄으로 사용자들의 편지지가 광고판이 되도록 했다[Adam Pennenber, Viral Loop, 2009, p.97].

3. 알고리즘이 컨테이너다

친구들이 좋아한 제품(페이스북의 타임라인 광고), 내가 오늘 관심가질만한 콘텐츠의 추천이 페이스북의 엣지랭크를 통해 이뤄진다. 관심을 가질만한 제품이 아마존의 협업 필터링 알고리즘을 통해 추천된다. 광고를 공간 구매 관점에서 탈피해서 보면 이 모든 추천이 제품/서비스의 광고를 실어나르는 (연결을 만드는) 컨테이너다. 고객의 컨텍스트와 경험의 반복을 통해 이 알고리즘은 계속 역동적으로 변화한다.

4. 네트워크가 컨테이너다

이런 다양한 컨테이너들은 광고의 네트워크를 사후적으로 조직한다. 이 네트워크가 자랄수록, 담겨있는 내용이 일관적일수록 광고의 가치는 커진다. 그렇다고 전통적 컨테이너가 사라진다는 것은 아니다. 다만 전통적 컨테이너도 오가닉 광고의 네트워크으로부터 더이상 독립적으로 존재하기는 어렵게 되었다는 뜻이다. 어디에 담겼든 그들의 메시지가 네트워크를 만드는 밀알이 되지 못하면 스팸일 뿐이다.

광고 콘텐츠: 설득할 것인가, 경험하게 할 것인가?

고객의 주목을 끌기 위한 콘텐츠는 설득적일 수밖에 없다. 큰 소리로 떠들든, 드라마틱한 영상을 제작하든, 기발한 아이디어가 번뜩이든 마찬가지다. 전통적 광고는 뭔가 극도로 멋지거나, 웃기거나, 감동적이거나, 깜짝 놀랄만한 뭐 그런 것들이다. 이런 것을 느끼는 30초 동안 고객의 마음안에는 동일시와 차별화의 순환이 끊임없이 일어난다. 영화 ‘그녀(Her)’를 패러디한 삼성카드의 재기 넘치는 광고처럼 말이다. 공감 정도가 높을수록 설득은 쉬워진다.

반면 오가닉 광고의 콘텐츠는 경험적(experiential)이다. 우리는 더 이상 광고주의 메시지를 그대로 믿지 않는다. 이제는 경험만이 (잠재적) 고객을 움직일 수 있는 콘텐츠다. 이 경험에 대한 케어만이 이미 확보한 고객을 평생 고객으로 만든다[Ryan Holiday, Growth Hacker Marketing, 2014, pp. 43-56]. 여기서 경험은 일시적이고 이벤트적인 광고 상품이 아니라 지속적으로 반복되기 때문이다. 여기 간접 경험까지를 합하면 그 횟수와 범위는 상상을 초월한다.

1. 간접 경험 콘텐츠

“아뇨, 우버를 불렀어요”는 광고 콘텐츠다. 다만 허구로 지어낸 광고 카피가 아니라, 실제 상황에서, 내 경험이 만들어내는 진정한 광고 카피다. “아뇨, 우버를 불렀어요”는 주변인들에게 간접 경험을 준다. 브랜드 로고가 크게 박힌 명품백보다 이런 경험의 바이러스는 훨씬 전염성이 심하다(평소에도 우버 서비스 7번에 신규 사용자 1명이 전염(유입)된다고 한다). 실제로 우버는 차량 호출이 극에 달하는 상황(레스토랑, 저녁 파티, 휴일, 이벤트 등)을 ‘촉매제(accelerants)’로 활용하여 전염성을 더 높이고 있다.

2. 직접 경험 콘텐츠

공짜 쿠폰도, 우버 서비스도 하나의 광고 콘텐츠다. 킨들의 무료 샘플이나 에버노트의 무료버전처럼 이제는 정보재만이 경험재가 아니다. 물질세계의 제품도 점차 같은 방향으로 가고 있다는 뜻이다. 제품 자체가 광고 콘텐츠라면 제품 개발 먼저, 마케팅은 나중에 등의 선형적 가치사슬의 시대가 가고 여러 역할이 동시다발적으로, 유기적으로 작용하는 시대가 이미 온 것이다. 광고 다음에 경험하게 하는 세상이 아니라, 경험을 통해 광고가 이뤄지는 세상인 것이다. 스타트업들의 얘기가 아니다. 크고 작은, 오래된 신생의, 모든 기업의 모든 프로젝트가, 그리고 이들과 공생해온 모든 광고회사가 해당된다.

3. 경험은 정보적(informative)이고 전염된다(contagious)

우리는 경험을 비밀로 간직하지 않는다. 제품에 대한 경험은 더욱 그렇다. 이 경험은 타인에게 정보가 된다. 의사결정을 도와주고 시간을 벌어준다. 경험의 공유는 일상생활에서 수도 없이 광고로 작동한다. 타인의 경험은 나의 행동이 끊김없이 (고민없이) 연결되도록 도와주는 촉매제다. 타인의 경험만큼이나 풍부하고 신뢰할만한 정보는 찾기 어렵다.

그러니 오가닉 광고에서 광고는 보이지 않는다. ‘이 제품을 본 사람이 본 다른 제품‘ 리스트는 광고로 인식되지 않는다. 광고가 주인공이 아니라 고객의 문제가 주인공이다. 광고는 고객의 문제를 함께 풀기 위해 존재할 뿐이다. 오가닉 광고는 멋진 동영상이나 카피, 이 광고를 좋아한 사람의 수가 아니다. 직접 경험의 과정이자 간접 경험을 낳는 과정이다. 경험은 고객을 바이러스로 만든다. 서비스가 체화되면 고객은 사용 과정에서, 사용 후기에서 어떤 식으로든 그 제품을 공유하고 연결하며 네트워크를 만든다.

광고 컨텍스트: 흐름을 끊을 것인가, 이을 것인가?

전통적 광고는 (전통적 미디어가 그렇듯) 개인의 컨텍스트를 고려하지 않는다. 노푸어에게 샴푸도 권하고 채식주의자에게 고기도 권한다. 여기서 나는 ‘대중’이다. 내가 무슨 책을 찾는지 몰라도 배너를 들이대는 용기가 있다. ‘오늘만 이 창을 보지 않기’를 누르든, ‘5초후 Skip’ 버튼을 누르든 우리는 광고를 제거하기 바쁘다. 이 광고들에게 시간을 할애하기 위해 나는 하던 일을 멈춰야 한다. 전통적 광고는 흐름을 끊는다.

반면 오가닉 광고에서는 고객의 컨텍스트가 핵심이다. 요즘처럼 연결된 세상에서 우리는 1초도 지체되면 조급하고 답답하다. 반면 내게 도달한 콘텐츠 중 (대중 매체의 광고 폭격, 각종 어플리케이션, 이메일 등 끝이 없이 뭔가가 내게 배달된다) 필요한 것을 골라내는 노동의 시간은 끝이 없다. 우리가 원하는 것은 (심한 노동없이 가능한) 그저 연결의 기쁨이 아니던가.

파티가 끝나고 모두 집에 가려고 일어설 때가 “아뇨, 우버를 불렀어요”라는 우버 광고의 가장 적절한 컨텍스트다. 내 기억에 호소하는 전통적 광고와 반대다. 이제 우리는 아무것도 외우지 않고 외워지지도 않는다. 그러니 TV 볼 때 어떤 제품을 기억했다가 나중에 필요한 상황에서(예를 들어 마트에서) 기억을 꽤매고 꺼내는 것은 쉽지 않다. 내가 필요한 그 상황에 없는 정보는 더이상 정보가 아니다. 바쁘게 지나가는데 나를 붙드는 위치기반(location-based) 광고는 스팸일 수밖에 없다.

그래서 오가닉 광고는 컨텍스트를 연결한 광고를 말한다. 앞서 컨텍스트의 4요소에서 밝힌 바와 같이 컨텍스트는 크게 4가지 그룹으로 발현된다. 발견하는, 선택하는, 체험하는(소비하는), 공유하는 컨텍스트다(이 글에서는 이 전체 과정을 경험이라 칭했다). 흔히 접하는 ‘컨텍스트 광고’, ‘키워드 광고’라는 말도 고객의 컨텍스트를 일부 고려한 광고다. 다만 오가닉 광고에서 컨텍스트는 이 4 요소를 모두 연결한다는 점, 그래서 단발적이거나 정체되지 않고 끊김없는 ‘진행형’이 핵심이라는 점에서 다르다. 공간의 컨텍스트와 네트워크의 컨텍스트가 다르기 때문이다.

3. 어떻게 경험을 연결할 것인가?

지금까지 오가닉 광고의 현상을 컨테이너, 콘텐츠, 컨텍스트 관점에서 살펴보았다. 왜 이 글을 스스로 우버의 광고라 칭했는지 눈치챘을 것이다. 광고의 법칙은 공간에서 네트워크로 이동했고 경험이 광고가 되었다. 단순히 시음회, 체험 쿠폰, 입소문 문제가 아니지 않은가. 광고는 이제 제품의 발견, 선택, 소비, 공유가 끊김이 없이 연결되는 과정 전체를 포괄할 수밖에 없게 된 것이다.

제품의 경험은 체화된다. 우리 각자가 미디어고 경험을 담은 그릇이고 통로다. 나는 경험을 통해 “아뇨, 우버를 불렀어요”라는 광고 카피 만들었고 나를 통해 주변인들은 광고에 노출되었다. 우리의 경험 바이러스는 전염된다. 연결된 시대에 서로의 문제를 해결해주는 조력자로서 우리의 경험은 그 어떤 광고보다 강력하다.

어떻게 대응할 것인가? 오가닉 광고는 ‘어떻게 고객의 문제를 해결할 것인가’의 고민에서 출발한다. 이것이 단발적인, 공급자의 광고가 아니라 유기적인, 사용자의 광고를 만든다. 아니, 우버라는 제품이 해결할 일이지, 어떻게 광고의 문제라는 말인가? 아직 의문이 남아 있는 분들을 위해 요점을 한번 더 환기한다.

- 첫째, 제품은 구매(판매)할 대상이 아니라 경험할 대상이다.

- 둘째, 제품에 대한 경험이 광고다. 광고는 경험을 연결한다.

- 세째, 경험의 연결은 고객의 문제해결이 우선할 때만 유효하다.

- 네째, 고객-경험-제품의 네트워크가 광고의 유기적 성장을 만든다.

다만 이것은 광고를 물리적 공간(placement)에서 해체시키고 네트워크라는 새로운 그릇에 담을 수 있을 때만 가능하다. 안타깝게도 고객의 경험에서 출발하고도 관점은 여전히 물리적 공간을 벗어나지 못하는 사례가 대부분이다. 여기서 그릇은 채울 대상이 아니며 제품을, 고객을, 알고리즘을 컨테이너라 칭한 것과 같이 ‘연결할 대상’이다. 그 과정과 결과는 네트워크로 나타나는 것이다. 이 해체가, 우리가 깨어나는 시작점이다.

<추천 포스트>

글 : 윤지영 (오가닉 미디어랩)

출처 : http://goo.gl/Y2YQVD

You must be logged in to post a comment.